H23年 企業経営理論 第5問

■問題

企業の競争優位の源泉に関する記述として、最も不適切なものはどれか。(ア) 企業と顧客の間で情報の非対称性が大きな製品・サービスでは、通常、ブランド・イメージや企業の評判のような客観的にとらえにくい要因に基づく差別化の重要性が大きい。

(イ) 顧客が支払う意思のある価格の上限が顧客の支払い意欲を示すと考えると、通常、差別化による優位は顧客が自社の製品を競合する製品よりも高く評価しているという強みを持つことを意味する。

(ウ) コスト優位は競合他社よりも低コストを実現できるため、通常、競合他社よりも低価格で製品販売しても利益を確保できる強みを意味する。

(エ) コスト優位を確立した企業は、競合他社よりも常に製品1単位当たりのコストとそのコストの総額が低いため、低価格で製品・サービスを販売できる。

(オ) どのような差別化による優位をつくるかを考える際には、通常、環境の変化だけではなく自社の強みと顧客の範囲をどのようにとらえて定義するかが重要である。

■解答

× (エ) コスト優位を確立した企業は、競合他社よりも常に製品1単位当たりのコストとそのコストの総額が低いため、低価格で製品・サービスを販売できる。

■考察

まず、この問題で分からなかった用語として、「情報の非対称性」について調べてみました。情報の非対称性

取引を行う際、商品等に関して当事者がもっている情報に当事者間で格差があること。 例えば、新品の商品が取引される場合、品質や性能がカタログ等によって示されており、価格を決定する情報は、売り手と買い手との間で「対称」であるといえる。それに対し、中古品の場合は、個体ごとに使用年数、摩耗や損傷の有無・程度などの情報が異なるため、価格を決定する品質情報に関して、売り手と買い手との間に「非対称性」が生じるといえる。 後者の場合、買い手は価値の低い中古品を、そうとは知らずに高い価格で買ってしまうおそれがある。しかし、後になって自分が損な取引をしたことに買い手が気づき、他の買い手も購入に対して慎重になると、中古品が売れなくなる可能性が出てくる。そこで売り手は、情報公開や何らかの品質保証を求められることになる。 このように、市場に情報の非対称性が存在する場合、その市場ではさまざまな問題が生ずる。逆選択やモラル・ハザードなどはその代表例とされている。

kotobankより引用

上記の解説には「中古車市場」が例に上がっています。他にもないか、いろいろ考えを巡らせてみましたが、飲食産業もそうかもしれないです。"食材のスペック値"がメニューに書かれていて、「今日は料理人のスペック5の食材スペック5の料理を食べよう!」と、いうような食事選びの経験は、少なくとも私はないです。

モラル・ハザードや情報の非対称性というキーワードに対してのコラムも掲載します。

(出典)PRESIDENT

「この店は有名だから美味しいに違いない」、「この店はランキング1位だから美味しいに違いない」などブランドイメージや評判でお店を選んだりしたことが、私個人は度々あるため、

通常、ブランド・イメージや企業の評判のような客観的にとらえにくい要因に基づく差別化の重要性が大きい。

が、まさにその通り、という事だと思います。 ですから(ア)は記述として適切だと思います。

では、(エ)がなぜ不適切なのか、について考えてみたいと思います。

おそらくは「常に」という単語が致命的な間違いなのだと思います。

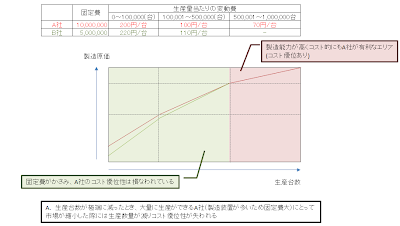

とりあえずはシミュレーションでもして理解を深めてみたいと思います。仮想のA社、B社の固定費、変動費を設定して比較してみます。A社は大企業であり、B社はA社ほど大きくなく、唯一のライバル企業だと仮定しています。市場はこの2社によって占有されているとします。

変動費については大量に材料の購入数量が多くなるにつれ、コストが減ると仮定しています。A社は大企業なので材料も安く仕入れることができるし、大きな工場を持っているため50万台を超える大量生産が可能です。大きな工場を持っているので固定費はB社に比べて高いです。

B社はA社に比べ小さな企業で材料を買うのもA社ほど値引きしてもらえません。また、設備台数も少なく最大50万台までしか生産ができません。

市場が100万台需要のある市場だった場合で、A社のシェアが50%以上あればB社に比べてコスト優位性があるといえると思いますが、常に

- 製品1単位当たりのコスト

- そのコストの総額

以上から、 (エ)は最も不適切である、と言えると思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿